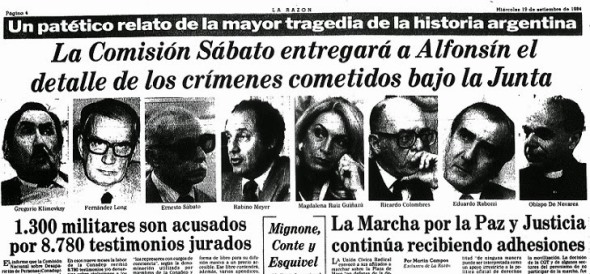

La última dictadura cívico-militar, autodenominada como Proceso de Reorganización Nacional, gobernó la Argentina desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, derrocando al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón (justicialista), hasta el 10 de diciembre de 1983, día de asunción del gobierno elegido mediante sufragio de Raúl Alfonsín (UCR).

El poder fue ocupado por una junta militar integrada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas Argentinas, sucediéndose cuatro juntas militares en el período. Es considerada la dictadura más sangrienta de la historia argentina y se caracterizó por el terrorismo de Estado, la constante violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas, la apropiación sistemática de recién nacidos y otros crímenes de lesa humanidad que dejaría un total de aproximadamente 30.000 desaparecidos.

Hubo cuatro juntas militares de gobierno, siendo la primera de ellas, presidida por el ex Teniente general Jorge Rafael Videla la más prolongada. A este período corresponden las actividades de algunos de los miembros más despiadados de las fuerzas armadas y de seguridad. Solo mencionaremos unos pocos ejemplos ilustrativos, un listado completo sería demasiado extenso como para ser tratado aquí

El esquema del poder dictatorial se completó con la designación de «gobernadores» en cada provincia e «intendentes» en las ciudades. La designación de «gobernadores» en las provincias, recayó casi siempre en un militar.

En superposición con el esquema formal de autoridades, la dictadura mantuvo el sistema de zonificación militar del país, dispuesto el 28 de octubre de 1975, mediante la Directiva del Comandante General del Ejército 404/75 (Lucha contra la subversión). Según el régimen de zonificación militar, el país quedaba dividido en cinco «zonas» militares, correspondientes a los cinco cuerpos de ejército en que se dividía el Ejército Argentino. Al comandante de cada cuerpo del Ejército le correspondía hacerse cargo de la zona. Cada zona estaba dividida a su vez en «subzonas» y «áreas», y cada uno de los jefes de «zona», «subzona» y «área» tenía mando directo para la represión en su jurisdicción. El General Martín Balza los definió en el año 2005 como "Señores de la guerra… verdaderos señores feudales…"

Carlos Guillermo Suárez Mason

Fue asesino, ladrón y prófugo. Como jefe del Primer Cuerpo de Ejército entre 1976 y 1980; se lo conoció como el Carnicero del Olimpo, en referencia a uno de los más grandes centros clandestinos de detención, del cual fue su principal responsable. Ya en 1951 había participado en el fallido golpe contra el presidente Juan Perón y por ello se exilió en Montevideo, Uruguay, donde en 1955 recibiría a los marinos que bombardearon la Plaza de Mayo.

Fue asesino, ladrón y prófugo. Como jefe del Primer Cuerpo de Ejército entre 1976 y 1980; se lo conoció como el Carnicero del Olimpo, en referencia a uno de los más grandes centros clandestinos de detención, del cual fue su principal responsable. Ya en 1951 había participado en el fallido golpe contra el presidente Juan Perón y por ello se exilió en Montevideo, Uruguay, donde en 1955 recibiría a los marinos que bombardearon la Plaza de Mayo.

Se calcula que bajo su jurisdicción operaron cerca de 60 centros clandestinos de detención entre los que destacan, los centros de tortura de :

“Automotores Orletti”, Este antiguo taller de automotores y vivienda familiar de dos plantas fue alquilado y acondicionado por agentes de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) para instalar El centro clandestino de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) que funcionó como base principal, en la Argentina, de la llamada Operación Cóndor: el pacto criminal mediante el cual los aparatos represivos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay organizaron su accionar ilegal y coordinaron el secuestro, intercambio, desaparición y asesinato de militantes populares y líderes políticos entre los países de la región.

Se estima que en “Automotores Orletti” estuvieron secuestrados alrededor de 300 ciudadanos uruguayos, chilenos, bolivianos, paraguayos, cubanos y argentinos. La mayoría continúan desaparecidos.

"El Pozo de Banfield”. Un total de 309 personas, entre ellas ciudadanos uruguayos, paraguayos y chilenos, fueron alojadas en este centro. De ellas, 97 aún permanecen desaparecidas y 5 fueron liberadas y posteriormente asesinadas. Entre los prisioneros había cuatro mujeres que dieron a luz, cuyos hijos continúan sin ser identificados.36 Se considera que una de las principales funciones de este centro ilegal fue albergar a detenidas durante los últimos meses de embarazo, para disponer luego de los recién nacidos, quienes eran separados de sus madres. En este sitio fueron alojados los estudiantes platenses secuestrados durante la Noche de los Lápices, en 1976.

“El Olimpo”, funcionó desde el 16 de agosto de 1978 hasta fines de enero de 1979 en un predio perteneciente a la División Automotores de la Policía Federal. Se estima que allí estuvieron secuestrados unos 500 militantes de diversas organizaciones políticas, la mayoría de los cuales permanecen desaparecidos.

Bajo el control de Suárez Mason operaba también el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, destinado a operaciones de secuestro extorsivo; el Batallón contaba con un Grupo de Tareas Extraterritoriales, que colaboró en el golpe de Estado de 1981 en Bolivia, y proporcionó entrenamiento a los contras nicaragüenses en una base de la CIA en Florida.

Se autodefinía como uno de los más "duros" entre sus propios camaradas, fue condenado en ausencia por la justicia de Italia y era requerido por tribunales de España y Alemania, por violaciones a los derechos humanos.

A la caída de la dictadura cívico-militar huyó de la Argentina, y se estableció en San Francisco en 1984. La fuga significó su baja del Ejército. En 1987 fue detenido en Estados Unidos –donde lo consideraban ”uno de los principales narcotraficantes latinoamericanos”– y extraditado para enfrentar su acusación de 39 homicidios y 23 secuestros, aunque estaba siendo investigado por 635 crímenes. El pedido de extradición del gobierno argentino no fue satisfecho hasta 1988, y fue condenado a indemnizaciones millonarias, pero antes del fin del juicio penal en su contra el indulto concedido por el entonces presidente Carlos Menem le garantizó la libertad.

En 1998, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, dictó que, a pesar del indultos que fuese firmado por el entonces presidente Carlos Menem, se debía investigar el accionar de Guillermo Suárez Mason durante la dictadura militar, con el fin de esclarecer la información acerca del destino final sufrido por las personas “detenidas desaparecidas”.

Acusado de robar hijos de los desaparecidos nacidos en cautiverio, fue nuevamente extraditado desde California a mediados de los años 1990, por cargos de delitos contra la humanidad, solicitado por el entonces fiscal Luis Moreno Ocampo. Volvió a ser arrestado, y en atención a su edad se le concedió el arresto domiciliario. Violó los términos de éste celebrando su octogésimo cumpleaños en el estadio de Argentinos Juniors, en cuyas divisiones inferiores había jugado como arquero, por lo que fue encarcelado en el penal de Villa Devoto. Al momento de su fallecimiento, el 21 de junio de 2005, a los 81 años, afrontaba cargos por 635 delitos

Ramón Genaro Díaz Bessone

Entre septiembre de 1975 y octubre de 1976 ocupó la jefatura del II Cuerpo de Ejército, asentado en Rosario y allí coordinó la dirección de los centros clandestinos de detención ubicados en la zona Noreste del país. Más tarde, ocupó el Ministerio de Planeamiento. Fue encontrado culpable, en 2012, por su responsabilidad en los crímenes cometidos en el Servicio de Informaciones de Rosario, uno de los centros clandestinos de detención más grandes de la provincia de Santa Fe. Se les atribuyen los delitos de privación ilegal de la libertad, homicidio calificado, amenazas, tormentos y asociación ilícita calificada. En esta causa hay cerca de 90 víctimas y más de 160 testigos. Se lo condenó a prisión perpetua el 26 de marzo de 2012. Ese mismo año, los Tribunales rosarinos decidieron que "no estaba en condiciones psíquicas" de afrontar otros juicios, y por lo que no compareció en otros procesos en los que era requerido. Falleció el 3 de junio de 2017 a los 91 años de edad.

Entre septiembre de 1975 y octubre de 1976 ocupó la jefatura del II Cuerpo de Ejército, asentado en Rosario y allí coordinó la dirección de los centros clandestinos de detención ubicados en la zona Noreste del país. Más tarde, ocupó el Ministerio de Planeamiento. Fue encontrado culpable, en 2012, por su responsabilidad en los crímenes cometidos en el Servicio de Informaciones de Rosario, uno de los centros clandestinos de detención más grandes de la provincia de Santa Fe. Se les atribuyen los delitos de privación ilegal de la libertad, homicidio calificado, amenazas, tormentos y asociación ilícita calificada. En esta causa hay cerca de 90 víctimas y más de 160 testigos. Se lo condenó a prisión perpetua el 26 de marzo de 2012. Ese mismo año, los Tribunales rosarinos decidieron que "no estaba en condiciones psíquicas" de afrontar otros juicios, y por lo que no compareció en otros procesos en los que era requerido. Falleció el 3 de junio de 2017 a los 91 años de edad.

Luciano Benjamín Menéndez

Comandó el Tercer Cuerpo de Ejército entre 1975 y 1979. Tuvo bajo su mando el destacamento de Inteligencia 141 “General Iribarren”, del que dependía el centro clandestino de detención “La Perla”, el más grande del interior del país, por donde se calcula que pasaron 2500 detenidos.

Comandó el Tercer Cuerpo de Ejército entre 1975 y 1979. Tuvo bajo su mando el destacamento de Inteligencia 141 “General Iribarren”, del que dependía el centro clandestino de detención “La Perla”, el más grande del interior del país, por donde se calcula que pasaron 2500 detenidos.

Menéndez solía visitar La Perla y presenciaba fusilamientos al borde de las fosas. Según testimonios de los pocos sobrevivientes, también aparecía durante los interrogatorios y las torturas. A él le adjudican ser ideólogo del “pacto de sangre”: hacía participar de los secuestros y fusilamientos a todos los oficiales para que en el futuro “no se dieran vuelta”.

Tras el regreso de la democracia, logró desactivar varias causas en su contra amparado en las leyes de impunidad y en 1990, a pocos días de que comenzara un juicio en su contra, recibió el indulto del presidente Carlos Menem. La particularidad fue que el perdón presidencial incumplió la Constitución al indultar a una persona que no había recibido condena alguna todavía.

En 2005 la Corte Suprema declaró inconstitucional el indulto de Menem y en 2008 el represor recibió su primera sentencia por crímenes de lesa humanidad: fue condenado a prisión perpetua en cárcel común por secuestrar, torturar y fusilar a cuatro militantes del PRT en 1977 que estuvieron detenidos en La Perla.

|

| La Perla |

Rubén Jacinto Chamorro

Vicealmirante de la Armada Argentina, se desempeñó como director de la Escuela de Mecánica de la Armada, en donde tuvo, entre otros a Alfredo Astiz y Jorge Acosta. Se considera que fue mano derecha del almirante Emilio Eduardo Massera. Se estima que por este centro pasaron cerca de cinco mil detenidos-desaparecidos y que más del 90% de ellos fueron asesinados. Normalmente en estos casos se le decía al detenido que iba a ser trasladado a una cárcel común, se le inyectaba una droga con efecto sedante y luego eran subidos a aviones y arrojados, inconscientes, al Río de la Plata o al mar territorial argentino desde gran altura en los denominados ”vuelos de la muerte”. El impacto contra el agua era mortal. También se supo que los grupos de tareas utilizaban otros métodos de eliminación de cuerpos como las incineraciones conocidas vulgarmente en la jerga naval como “asaditos“ que tenían lugar en el campo de deportes de la escuela. Falleció el 2 de junio de 1986 de un ataque cardíaco antes de que pudiera ser juzgado

Vicealmirante de la Armada Argentina, se desempeñó como director de la Escuela de Mecánica de la Armada, en donde tuvo, entre otros a Alfredo Astiz y Jorge Acosta. Se considera que fue mano derecha del almirante Emilio Eduardo Massera. Se estima que por este centro pasaron cerca de cinco mil detenidos-desaparecidos y que más del 90% de ellos fueron asesinados. Normalmente en estos casos se le decía al detenido que iba a ser trasladado a una cárcel común, se le inyectaba una droga con efecto sedante y luego eran subidos a aviones y arrojados, inconscientes, al Río de la Plata o al mar territorial argentino desde gran altura en los denominados ”vuelos de la muerte”. El impacto contra el agua era mortal. También se supo que los grupos de tareas utilizaban otros métodos de eliminación de cuerpos como las incineraciones conocidas vulgarmente en la jerga naval como “asaditos“ que tenían lugar en el campo de deportes de la escuela. Falleció el 2 de junio de 1986 de un ataque cardíaco antes de que pudiera ser juzgado

Vicealmirante de la Armada Argentina, se desempeñó como director de la Escuela de Mecánica de la Armada, en donde tuvo, entre otros a Alfredo Astiz y Jorge Acosta. Se considera que fue mano derecha del almirante Emilio Eduardo Massera. Se estima que por este centro pasaron cerca de cinco mil detenidos-desaparecidos y que más del 90% de ellos fueron asesinados. Normalmente en estos casos se le decía al detenido que iba a ser trasladado a una cárcel común, se le inyectaba una droga con efecto sedante y luego eran subidos a aviones y arrojados, inconscientes, al Río de la Plata o al mar territorial argentino desde gran altura en los denominados ”vuelos de la muerte”. El impacto contra el agua era mortal. También se supo que los grupos de tareas utilizaban otros métodos de eliminación de cuerpos como las incineraciones conocidas vulgarmente en la jerga naval como “asaditos“ que tenían lugar en el campo de deportes de la escuela. Falleció el 2 de junio de 1986 de un ataque cardíaco antes de que pudiera ser juzgado

Vicealmirante de la Armada Argentina, se desempeñó como director de la Escuela de Mecánica de la Armada, en donde tuvo, entre otros a Alfredo Astiz y Jorge Acosta. Se considera que fue mano derecha del almirante Emilio Eduardo Massera. Se estima que por este centro pasaron cerca de cinco mil detenidos-desaparecidos y que más del 90% de ellos fueron asesinados. Normalmente en estos casos se le decía al detenido que iba a ser trasladado a una cárcel común, se le inyectaba una droga con efecto sedante y luego eran subidos a aviones y arrojados, inconscientes, al Río de la Plata o al mar territorial argentino desde gran altura en los denominados ”vuelos de la muerte”. El impacto contra el agua era mortal. También se supo que los grupos de tareas utilizaban otros métodos de eliminación de cuerpos como las incineraciones conocidas vulgarmente en la jerga naval como “asaditos“ que tenían lugar en el campo de deportes de la escuela. Falleció el 2 de junio de 1986 de un ataque cardíaco antes de que pudiera ser juzgado

Estos cuatro represores solo representan una minúscula proporción de la totalidad de involucrados. Miles de personas, entre militares, fuerzas de seguridad, civiles y hasta miembros de la iglesia hicieron posible el período más oscuro de la historia argentina. Examinarlos a todos es imposible hacerlo aquí. Este post solo busca recordar que tales hechos ocurrieron y, en una gran proporción, continúan impunes.