A finales del Siglo XV, el descubrimiento del Nuevo Mundo reveló a los ojos de los europeos la existencia de pueblos cuyas manifestaciones artísticas e intelectuales aparecían sorprendentemente diferentes de las suyas. En particular en la vasta zona que hoy comprenden La zona meridional de México, Belice, Guatemala y parte de Honduras y El Salvador, un mosaico de diversas etnias que hoy conocemos como “civilizaciones mesoamericanas”.

Si bien en aquella época los conquistadores no supieron apreciar y respetar ese patrimonio cultural, con el tiempo los pueblos precolombinos han sido redescubiertos y reevaluados totalmente. Civilizaciones que supieron crear una escritura, matemáticas complejas, un cómputo del tiempo avanzadísimo y una arquitectura monumental caracterizada por majestuosas ciudades sobre las que destacaban las grandes pirámides escalonadas,

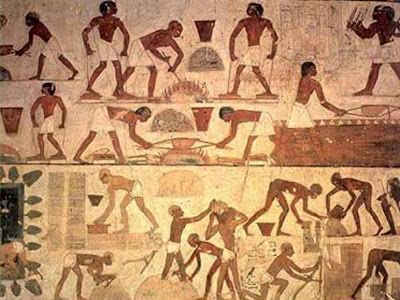

Los arqueólogos definen como “arcaico” el lapso que va desde el 7000 hasta el 2000 a. C. En este período, grupos de cazadores y recolectores nómadas iniciaron gradualmente el cultivo de ciertas plantas como el maíz, los frijoles y el aguacate; también la cría de algunas especies animales, como el perro y el pavo.

La caza y la pesca no fueron abandonados y mantuvieron siempre una relevancia importante en la economía de los pueblos mesoamericanos, La domesticación de las plantas y de los animales dio origen al fenómeno de la sedentarización entre finales del período arcaico y comienzos del Preclásico surgieron los primeros poblados de carácter rural, formados por grupos de chozas construidas con materiales perecederos. Al mismo tiempo nacieron concepciones y cultos religiosos que, junto con la cultura material, sentaron los cimientos de las futuras civilizaciones mesoamericanas.

Durante el Período Preclásico o Formativo (1800 – 200 a. C.), en el contexto cultural de los primero asentamientos agrícolas floreció la más antigua civilización mesoamericana, definida hoy como “Civilización Olmeca".

En las tierras bajas tropicales situadas a lo largo del Golfo de México se edificaron los primeros centros ceremoniales, constituidos por edificios de carácter sagrado y de estructura piramidal. En el seno de la civilización olmeca empezó a delinearse un poder centralizado de tipo político-religioso, y a este período se remontan las primeras huellas de los cultos chamánicos y del nahualismo cuyo origen ha de buscarse sin embargo en una matriz cultural antiquísima.

Cronológicamente, el Preclásico se divide en tres periodos: el Temprano fue una época en la que sólo existían grupos tribales en asentamientos permanentes junto a los campos de cultivo. En ella se generaliza el desarrollo de la cerámica y se consolida la agricultura, con el cultivo del maíz y otras hortalizas. Se inicia un proceso social de estratificación que finaliza con la aparición de las primeras sociedades marcadas por diferentes capas, en la costa del golfo de México y en el Pacífico de Guatemala. En este primer tramo del Preclásico destaca la cultura Capacha, un importante motor de la maquinaria civilizadora de Mesoamérica. Fruto de una fase recesiva en la que entraron las culturas de Occidente y la asimilación de éstas con los pueblos con los que habían tenido relaciones, en el 1.500 surgieron Tlatilco, en el valle de México, y la cultura olmeca, en el Golfo. Especializado en los recursos del lago Texcoco y la agricultura del maíz, Tlatilco se convirtió en uno de los centros sociales más importantes de la época. Algunos investigadores opinan que fueron los antepasados de los otomíes los fundadores de Tlatilco.

En el Preclásico Medio se producen cambios tecnológicos considerables. Evolucionan las técnicas agrícolas y se construyen canales, terrazas y otros sistemas de control de las aguas para regadío. Hacia el 700 a. C. aparecen en Tehuacán sistemas de irrigación, lo que trajo consigo el aumento productivo de la tierra y una mayor variedad de plantas cultivadas. Estos avances agrícolas permitieron el desarrollo tecnológico en otros campos, la mayor producción de productos y el fomento del intercambio o comercio de materias primas. Son los primeros pasos hacia el fortalecimiento de la unidad cultural e histórica en Mesoamérica. La ocupación o especialización en el cultivo del alimento básico permitió la dedicación de otros a otras funciones o labores secundarias, algunas relacionadas con la magia y la religión, y la elaboración de objetos suntuarios con los que comerciaban.

|

| Un Danzante de Monte Albán |

El preclásico Medio corresponde al periodo de mayor florecimiento y expansión de los olmecas. Es en este periodo cuando surge la característica más importante, la diferenciación social. Así mismo surge la escritura y el calendario que aparecen a partir del año 600 a. C.; los primeros registros calendáricos en monumentos de piedra más antiguos en el valle de Oaxaca: el monumento 3 de San José Mogote, las lápidas de los Danzantes de Monte Albán y las Estelas 12 y 13 de este mismo sitio;

también el intercambio de productos tropicales de su área y el control de yacimientos minerales de Guerrero y Morelos, donde establecieron enclaves como Teopantecuanitlán y Atlihuayán. El impulso e influencia de la cultura olmeca fue tan importante que alcanzó toda el Área Maya y hasta la península de Nicoya, Costa Rica, y a sus vecinos del sureste y Oaxaca.

|

| Estelas 12 y 13 |

El tercer periodo o Preclásico Tardío lo marca la decadencia de la cultura olmeca. En esta etapa cultural, lo que eran pequeñas aldeas aumentaron de tamaño hasta convertirse en enormes y complejos centros de poder, rodeados por otros núcleos más pequeños. Estos núcleos urbanos o aldeas se estructuraron por orden de importancia y comenzaron a pagar tributo a los centros mayores, acabando por depender de ellas económicamente. Los grandes centros urbanos se ubicaban alrededor de enormes plazas, con un tipo de arquitectura que a la vez se componían de plazas y plataformas religiosas, templos monumentales formados a base de plantas superpuestas, rectangulares o circulares, que acababan con un adoratorio en su cima y a la que se accedía por grandes rampas o escalinatas.

En el desarrollo económico, el comercio tuvo también su gran importancia, especialmente entre los centros mayores, que comenzaron a disputarse el control comercial y político, lo que les llevó a enfrentamientos bélicos entre sí. De igual manera este periodo supuso un espacio temporal en el que proliferaron las esculturas religiosas, reproduciéndose en ellas episodios míticos y escenas cosmológicas, como los relieves de Izapa. Así mismo, se estima que fue en este tiempo en el que dio comienzo el desarrollo de la escritura, que se extendió por una amplia región, abarcando territorio de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Guatemala.

Al final de este periodo preclásico o Formativo son los núcleos de población localizados en el valle de México los que atraen y concentran la hegemonía política y comercial. Las pequeñas aldeas que se situaban en los alrededores del lago Texcoco se transforman en grandes ciudades, como la anteriormente mencionada Tlatilco, situada en la ribera norte del lago, o Cuicuilco, en las faldas de la serranía del Ajusco. La primera de ellas mantenía fuertes relaciones culturales con Occidente, en cambio, la segunda controlaba el comercio en el Área Maya, Oaxaca y la costa del Golfo.

Los olmecas dieron vida a diversas expresiones artísticas, como la escultura monumental y la cerámica. La herencia cultural de los olmecas fue recogida sucesivamente por todas las demás culturas mesoamericanas.

La complejidad de los centros ceremoniales, el refinamiento artístico y la notable riqueza de los elementos religioso-culturales suscitan interrogantes sobre la identidad del pueblo olmeca. Todavía no ha sido posible comprender quienes fueron exactamente, ni cómo nació y se desarrolló su elevado nivel de conocimientos.

Uno de los más sorprendentes hallazgos arqueológicos es una serie diecisiete cabezas colosales de piedra, de varias toneladas de peso. Los curiosos rasgos que caracterizan los gigantescos rostros incluyen labios hinchados replegados hacia abajo y gran nariz achatada, similares a los de los pueblos negroides, han llevado a plantearse muchos interrogantes sobre el origen étnico de los personajes representados. Estos mismos rasgos han sido hallados también en otras estatuas y bajorrelieves de altares que sostienen entre sus brazos a un niño.

Tras varios siglos de expansión cultural, alrededor del 400 a.C. comenzó su declive la cultura olmeca para extinguirse alrededor del año 200 a.C.. Con su decadencia de da comienzo un nuevo desarrollo cultural independiente, en la zona oaxaqueña, en Monte Albán, donde los zapotecos reelaboran o reciclan elementos culturales de los decadentes olmecas adquiriendo características propias. También en el altiplano guatemalteco surgen los primeros síntomas de lo que sería la cultura maya clásica, en Kaminaljuyú, aunque influenciados todavía por los vínculos con las culturas del Centro y el Golfo. Salvo en Occidente, en todas las regiones de Mesoamérica comenzaron a levantarse grandes construcciones y monumentales ciudades, la pirámide circular de Cuicuilco, la plaza central de Monte Albán y la pirámide de la Luna en Teotihuacan son algunas de ellas.

La cultura Huasteca es una civilización prehispánica mexicana de Mesoamérica. A partir de las evidencias arqueológicas conocidas, se piensa que sus orígenes se remontan al 1000 a.c., aunque el período más productivo de su civilización se considera que haya ocurrido durante el posclásico mesoamericano, entre el declino de Teotihuacán y el surgimiento del imperio azteca. Los huastecos se autodenominan teenek (contracción de Te' Inik, "gente de aquí"; también conocidos como los Huaxtecos, Wastek) y hablaban el idioma huasteco, una lengua de la familia maya.

Los Huastecas, huaxtecas o huaxtecos son un pueblo nativo de México que habitaron en los estados mexicanos de Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas concentrándose a lo largo del Río Pánuco y en la costa del Golfo de México.

|

Estatua de la región de

Tampico (S. XIV - XVI) |

La evidencia lingüística es corroborada por descubrimientos arqueológicos. En 1954, Richard Stockton MacNeish encontró cerámica y figurillas en el periodo Formativo Medio, llamado "Pavón de Pánuco" en los sitios de río Pánuco de la Huasteca, que se asemejan a objetos preclásicas de Uaxactún, un sitio Maya de la región de Petén (los huastecos se mantuvo en Santa Luisa, situado al este de Papantla, cerca de la costa del Golfo, hasta que desplazo o fue absorbida por los totonacos hacia el año 1000).

La cultura Huasteca alcanzo logros como civilización al construir ciudades. La ciudad principal fue Tampico, que se convirtió en el tiempo un centro económico justo. Por lo general llevaban poca ropa. Ellos fueron admirados por otros pueblos mesoamericanos por sus habilidades musicales.

Alrededor de 1450, los huastecos fueron derrotados por los aztecas, bajo la dirección de Moctezuma I, a partir de entonces, los Huastecos pagaron tributos a los aztecas, pero mantuvieron en gran medida un autogobierno a nivel local.

Fueron dominados por los conquistadores españoles entre 1519 y 1530. Con la imposición de la fe católica. Después de la conquista española, los huastecos muchos fueron vendidos como esclavos en el Caribe por los españoles.

Los huastecos vivían al norte de la cultura Totonaca en el noreste de Mesoamérica, esta influencia ayudo a formar y crear un estilo distinto de arte. Los huastecos hablaban maya, que era un lenguaje usado mucho en el comercio que se utilizada en ese momento. Su arte fue influenciada por la zona costera, lo cual resulto en la fabricación de objetos de concha.

Entre sus obras también destacan sus vasijas, y sus esculturas. Estos elementos fueron hechos a menudo de las conchas marinas y en formas de cabezas humanas, gargantillas con grabados de conchas, tocados para las cabezas.

El arte huasteco del fin del Posclásico está representado por esculturas muy característicos: estatuas de los cuales la parte delantera representa figuras de tamaño natural, en la parte posterior hay otra escultura más pequeño, por ejemplo un niño en una bolsa o un esqueleto.

Los huastecos construyeron templos en sus pirámides escalonadas, esculpieron estatuas y produjeron una cerámica ricamente decorada. Su arquitectura era muy simple. Una característica de su construcción era una planta circular y con esquinas redondeadas. Su ciudad principal era Tamuín.

|

| Tamtoc |

Las excavaciones arqueológicas han sido relativamente pocas en la región Huaxteca (es decir, el país de los Huastecas). El sitio más conocido se llama Tamtoc. Se encontraron estructuras circulares, que habría sido dedicadas al culto de Quetzalcóatl.

Aproximadamente en el 600 a.C. surgió un centro de notable importancia en la región de Oaxaca: Monte Albán, considerada hoy como la capital de los zapotecas. Este pueblo, cuyas huellas más antiguas están fuertemente impregnadas por la cultura olmeca, contribuyó al florecimiento de la región de Oaxaca y, casi con seguridad, a la difusión de algunos elementos culturales de importancia fundamental en el mundo mesoamericano: La escritura, los conocimientos matemáticos y el calendario.

Monte Albán conoció un notable desarrollo sobre todo en el Período Protoclásico o Temprano, comprendido entre los años 200 a.C. y 250 d.C. y el Período Clásico, entre los años 250 d.C. y 950 d.C.

Entre los monumentos arquitectónicos de mayor relieve están el llamado “Edificio J”, considerado un observatorio astronómico, la “Plataforma de los Danzantes” y numerosas sepulturas destinadas a personajes de alto rango. Alrededor del 800 d.C. el poder de la ciudad comenzó a decaer y el papel de “capital” de Oaxaca pasó al centro de Mitla, nacido de la fusión de la cultura zapoteca con la mixteca.

Los Zapotecas desarrollaron un calendario y un sistema logofonetico de escritura que utiliza un glifo separado para representar a cada una de las sílabas de la lengua. Este sistema de escritura es uno de varios candidatos de los que se piensa que han sido los primeros sistemas de escritura de Mesoamérica y el predecesor de los sistemas de escritura desarrollado por las civilizaciones maya, mixteco y Azteca.

|

| Urna funeraria de cerámica pintada |

Eran sedentarios y avanzados como civilización, que vivían en grandes aldeas y ciudades, en casas construidas con piedra y mortero. Grabaron los principales eventos de su historia por medio de jeroglíficos, y en las guerras hicieron uso de unas armaduras de algodón. Las ruinas o zona arqueológica conocida como Mitla se encuentran evidencias de ocupación humana desde principios de nuestra era (año 0 a 200). Ante la desaparición de Monte Albán como núcleo de poder, Mitla se convirtió en una población muy importante que funcionó como centro de poder para los zapotecas del valle. Su máximo crecimiento y apogeo ocurrió entre 950 y 1521.

Los Zapotecas dicen que sus antepasados surgieron de la tierra, de cuevas, o que surgieron de árboles o Jaguares en personas, mientras que la élite que los rige cree que descendieron de seres sobrenaturales que vivían entre las nubes, y que a su muerte volverían a dicho estatus. De hecho, el nombre por el cual los Zapotecas son conocidos hoy en día es el resultado de esta creencia "El pueblo de las nubes"

Al igual que la mayoría de los pueblos religiosos de Mesoamérica, la religión zapoteca fue politeísta. Ellos adoraban a sus antepasados y creían en la existencia de un paraíso subterráneo. De ahí la importancia del culto a los muertos.

Eran politeístas, eso quiere decir que tenían varios dioses. Su dios principal se llamaba Xipe Totec y este se le conocía por tres nombres:

- Totec: es el dios mayor, el que los regía.

- Xipe: es el dios creador, aquel que hizo todo como es ahora.

- Tlatlauhaqui: es el dios astro, el Sol.

|

| Xipe |

Dos deidades principales incluyen a Cocijo, el Dios de la lluvia (similar al Dios Azteca Tláloc) y Copijcha, el Dios de la luz. Se cree que los zapotecas practicaban de forma periódica sacrificios humanos en sus rituales.

En la región del México central surgieron, durante el Preclásico tardío, dos centros de notable importancia: Cuicuilco y Teotihuacán. El primero caracterizado por plataformas de base circular, fue destruido por la violenta erupción del volcán Xitle alrededor del año 100 a.C.

La ciudad quedó completamente sepultada y los habitantes sobrevivientes se refugiaron probablemente en Teotihuacán, el segundo centro de la región, situado no lejos del lago de Texcoco. Desde ese momento, Teotihuacán asumió un papel preponderante en la región: de pequeño centro agrícola a un auténtico centro urbano de sorprendentes dimensiones, enriquecido por monumentos de carácter sacro que fueron erigidos a partir del año 250 d.C. aproximadamente.

Teotihuacán se convertirá probablemente en el centro de culto del dios Tláloc y de Quetzalcóatl, la Serpiente Emplumada.

Tras ser destruida por un incendio en el año 725 d.C. la metrópoli fue abandonada definitivamente en el año 900 d.C. después ocupada parcialmente por los chichimecas y abandonada alrededor del año 1000 Se supone que fueron sus sobrevivientes los que transmitieron el culto de la serpiente emplumada a los toltecas de Tula.

Teotihuacan es uno de los centros arqueológicos más impresionantes del mundo. La ciudad de las pirámides estuvo habitada desde el año 100 a. C. hasta el 650 d.C. aproximadamente. Está ubicada en un amplio valle del centro de México a unos 2.300 metros de altura, la misma altura que la ciudad de México, que sólo queda a unos 50 km de distancia. Si bien Teotihuacan está siendo investigada científicamente desde hace más de un siglo, sólo un 5% de las ruinas ha sido excavada hasta hoy.

Teotihuacan fue un poderoso centro político, militar, económico y cultural que influenció a toda Mesoamérica. Durante su apogeo, más de 150.000 habitantes vivieron en un área de unos 20 kilómetros cuadrados, siendo Teotihuacan una de las mayores metrópolis del mundo de aquella época.

Si bien en Teotihuacán se han hallado numerosas aportaciones de origen extranjero, no se ha averiguado todavía cuál fue el pueblo que contribuyó al florecimiento de la más vastq y espectaculkar ciudad del mundo mesoamericano y que dio origen al hoy llamada “civilización teotihuacana”. Algunos investigadores se inclinan por individuos de la raza otomí, otros por los totonacas de Veracruz y otros por una población de lengua nahua, quizás antepasados de los aztecas, pero se trata solo de hipótesis. Aún se desconoce con exactitud su denominación original. Cuando los aztecas llegaron desde el norte al altiplano central de México en la primera mitad del siglo XIV, descubrieron la ciudad en ruinas y le dieron el nombre de Teotihuacan, o "el lugar en el que fueron creados los dioses", relacionándola con su propia mitología de creación. También los nombres "Pirámide del Sol" y "Pirámide de la Luna", asi como la "Calzada de los Muertos", son atribuidos a los aztecas.

Durante el Período Clásico, la más importante civilización de la Costa del Golfo nació y se desarrolló en la región central de Veracruz y ha sido definida como “Cultura de El Tajín” por el nombre de su principal centro ceremonial. Más que en otros lugares de Mesoamérica, en El Tajín han surgido a la luz numerosas canchas para el juego de pelota.

|

| cancha para el juego de pelota |

La práctica intensa de este ritual contribuyó ciertamente al desarrollo de esa cultura, que de cualquier manera presenta todavía rasgos oscuros. No se conoce con certeza el nombre del pueblo que vivió durante muchos siglos en la región. La hipótesis más acreditada se inclina hacia los totonacas.

|

| El Tajín |

El Tajín fue abandonado alrededor del año 1150 d.C. Los huastecas, grupo étnico distinto a los otros de la Costa del Golfo, estuvieron asentados en la región del norte de El Tajín en diversos sitios que ocuparon desde el preclásico hasta el Postclásico

Al período Preclásico Superior pertenecen las primeras huellas de lo que se convertió, unos siglos más tarde, en la más espectacular y fascinante cultura mesoamericana precolombina.

La civilización maya, considerada la más notable entre las surgidas en la Mesoamérica precolombina, extrajo, en el momento de su formación, el sustrato cultural olmeca, zapoteca y probablemente de la civilización de Teotihuacán. En esta área geográfica donde evolucionaron la cultura monumental, la escritura y el calendario.

En los altiplanos de Guatemala y Chiapas en México y a lo largo del litoral del Pacífico, alrededor del año 250 a.C. algunos poblados agrícolas se extendieron y se transformaron gradualmente en centros ceremoniales. En ese contexto se han hallado los primeros testimonios culturales mayas.

Además de los imponentes vestigios arquitectónicos, pinturas murales, cerámica y preciosas ofrendas funerarias, los mayas han transmitido a la posteridad una serie de conquistas intelectuales que conducen hoy a considerarlos la más prestigiosa de las civilizaciones de la América precolombina. Tales conocimientos fueron probablemente fruto de la reelaboración de la antigua herencia cultural olmeca, así como consecuencia de los contactos con otros pueblos, como llel de Tenotihuacán y el de Veracruz central.

|

| Calendario maya |

Los mayas sobresalieron en el estudio de los astros, del calendario y de las matemáticas, “Inventaron” el símbolo del cero muchos siglos antes que los científicos de la India. Algunos códices (libros pintados) que sobrevivieron a la destrucción inmediatamente posterior a la llegada de los conquistadores, ilustran por medio de imágenes y glifos la sorprendente vastedad de los conocimientos mayas en el campo astronómico y astrológico: Los acontecimientos cotidianos, las guerras, las festividades y el culto a los dioses estaban vinculados de un modo imprescindible al transcurrir del tiempo, que era calculado sobre la base de los diversos ciclos de los calendarios, como el calendario ritual de 260v días, el Civil, de .365 días y la Cuenta Larga.

Los mayas elaboraron una forma de escritura propia, completa desde un punto de vista gramatical y sintáctico, descifrado recientemente con respecto a otras escrituras del mundo antiguo.

|

| Guerreros mayas |

La religión, que en el Período Clásico se convirtió en un auténtico culto organizado y gestionado por la élite sacerdotal, veneraba a deidades relacionadas con la agricultura y la fertilidad, como el dios de la lluvia, Chac, y el dios del maíz. Además tenían gran importancia el dios del sol, la diosa de la luna y el sumo creador, Itzamná.

El esplendor político y cultural de las ciudades mayas comenzó a declinar alrededor del año 900 d.C., al principio del Período Posclásico. La mayor parte de los poderosos centros de las Tierras Bajas fueron abandonados paulatinamente, a excepción de Seibal, en Guatemala. Se ha formulado un gran número de hipótesis sobre las causas que provocaron la decadencia de la civilización maya. Muy probablemente no hubo un único factor desencadenante; entre otros se ha lanzado la hipótesis de largos períodos de escasez en las cosechas provocaron carestías, mermas demográficas e interrupción de las vías comerciales.

|

| La pirámide de Kukulkán, en la zona arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán |

En ese contexto económico negativo se insertaron una serie de luchas dinásticas y rivalidades cada vez más violentas entre las ciudades-estado. Quizás estas son las condiciones que minaron para siempre las bases del sistema político maya y provocaron su caída. Sin embargo, mientras las Tierras Bajas iban siendo abandonadas, la civilización maya no se extinguió porque florecieron nuevas ciudades en la región de Yucatán. A partir del año 1000 se afirmó Chichén Itzá, que se convirtió en una especie de “capital” del último baluarte del pueblo maya. Sin embargo, el desarrollo de los centros yucatecos no se produjo espontáneamente, sino bajo el empuje militar y cultural de un pueblo llegado del norte: los toltecas.

El Posclásico Temprano (900 – 1521 d.C.) corresponde a un período de grandes trastornos en las áreas culturales mesoamericanas: grupos de población provenientes de México septentrional sojuzgaron las culturas florecidas durante el Período Clásico, imponiendo nuevos regímenes de carácter militar y nuevos cultos. Entre éstos, los toltecas fundaron su capital, Tula, en el estado de Hidalgo y se superpusieron a los pueblos de estirpe maya. Desde el año 1000 Chichen Itzá en Yucatán asumió el papel de ciudad hegemónica, que mantuvo hasta aproximadamente el 1250, cuando fue aventajada por la ciudad de Mayapán.

Las ruinas arqueológicas de la ciudad de Tula muestran en realidad una ciudad de dimensiones modestas, en la cual los elementos peculiares mesoamericanos como las canchas de pelota conviven con otros nuevos, como las esculturas recostadas a las que se le dan diferentes interpretaciones llamadas Chac Mool. La iconografía religiosa aparece impregnada de elementos teotihuacanos, en primer lugar los vinculados al culto de la Serpiente Emplumada. A los viejos dioses del panteón maya se sobrepuso un nuevo culto que en breve tiempo se difundió e impuso en el Mexico de los toltecas-: el culto de Quetzalcóatl, que en nahaa significa “la serpiente con plumas de quetzal” Llamado Kukulcan en lengua maya, su iconografía prevalece sobre las antiguas divinidades veneradas en el Período Clásico

|

| Chak Mool |

Debilitada por las luchas intestinas entre las estirpes y las ciudades rivales que se disputaban el poder, los mayas quiché fueron derrotados definitivamente por los conquistadores españoles en la batalla de Utatlán, en Guatemala, en el año 1524.

Después de las invasiones por parte de grupos procedentes de las fronteras septentrionales de México, un grupo de pueblos de lengua nahua tomó posesión de las orillas del lago Texcoco y sobre una isla fundó la que se convertiría en su capital, Tenochtitlán.

Se dieron a sí mismos el nombre de “mexica”, pero muy pronto fueron llamados “aztecas” por otros pueblos: ese nombre traía consigo ecos del origen en la mítica Aztlán, la “Isla Blanca” de la que, según la tradición, había llegado la nueva estirpe. En un breve lapso, los aztecas sometieron a todos los territorios limítrofes y fundaron un imperio cuyo enorme poder se basaba en la triple alianza formada por las ciudades de Tenochtitlán, Tlatelolco y Tacuba.

|

| Tenochtitlán |

Los aztecas representan la última fuerza unificadora del México precolombino, antes de la colonización europea

En 1345 pueblos nómades de lengua nahua, probablemente los últimos grupos de chichimecas que vivían más allá de las frontera mesoamericana, se establecieron de forma permanente en las orillas del lago Texcoco, donde fundaron su futura capital, estos pueblos se llamaban a sí mismos “mexica” y el nombre asignado a la ciudad fue México Tenochtitlán, que más tarde se convirtió en solo Tenochtitlán.

Un enigmático e interesante relato cuenta que se habrían reunido en México, tras largas peregrinaciones después de dejar su lugar de origen llamado Aztlán, que significa “tierra blanca en medio del agua”, de donde deriva el segundo nombre de los aztecas. Si el mito, como ocurre generalmente, tiene una remota verdad histórica, su lugar de origen probablemente fuera una isla lejana, pero, pese a las numerosas investigaciones, no pueden formularse más que hipótesis. Algunas tradiciones narran que tras alcanzar Tenochtitlan alcanzaron también Tula, donde adquirieron conocimientos y civilización.

Tendremos que remontar varios siglos para situarnos en el momento en que los aztecas o mexicas, después de muchas peripecias, fundan su ciudad de Tenochtitlan en medio del lago de Texcoco. Esto ocurrió, según lo señalan varias fuentes históricas, hacia 1325 d.C. Tanto el mito como los datos históricos se entretejen para hablarnos de diversos aspectos relativos a la fundación de la ciudad. El primero de ellos es aquel que se refiere al encuentro del águila parada sobre el nopal, símbolo que el dios Huitzilopochtli había señalado para identificar el lugar prometido. En realidad nada de esto ocurrió. Bien sabemos que el águila representa al Sol y por ende al dios mencionado. Sin embargo, algunas fuentes exponen que eran pájaros los que tenía en sus garras el ave, como apunta fray Diego Durán. También tenemos la versión de que el águila está sola sin nada en el pico, como se observa en la lámina 1 del Códice Mendocino y en un monumento de piedra: el Teocalli de la Guerra Sagrada. Los estudiosos de religiones están de acuerdo en el hecho de que, en la antigüedad, toda fundación de ciudad iba acompañada de presencias importantes, ya fuera un animal, una planta, un objeto, etc. Los mexicas, como vemos, no fueron ajenos a esto. Se trata de la manera de legitimar por medio del mito el lugar que ocuparán, pues la ciudad es una representación del cosmos.

|

Fundación de México-Tenochtitlan. Fray Diego Durán, Historia de las Indias de Nueva España e islas de Tierra Firme, prólogo. Reprografía: Marco Antonio Pacheco / Raíces

|

Tras luchas territoriales con sus vecinos, especialmente los tepanecas, los mexicas fundaron su capital sobre algunas islas pantanosas. La tradición narra también que 13 años después, un grupo se separó y se alejó para fundar una segunda ciudad, Tlatelolco. Las evidencias arqueológicas señalan que, en realidad, las ruinas de Tlatelolco son más antiguas que Tenochtitlán y de matriz cultural tepaneca. Se puede suponer que los habitantes de Tlatelolco acogieron a los colonos aztecas, dando lugar a la fusión étnica entre los dos grupos.

Con el transcurso del tiempo, los aztecas ampliaron cada vez más su panteón religioso, adoptando algunos cultos de gente extranjera sometida a sus tributos. De todos modos, su veneración estuvo siempre orientad principalmente a Huitzilopochtli, la divinidad tribal de los antepasados conectada con la guerra y el sol.

En el área sagrada de Tenochtitlan erigieron un templo de estructura piramidal, llamada el Templo Mayor por los españoles, que tenía en su nivel superior dos santuarios.: al sur, el consagrado al dios tutelar Huitzilopochtli y al norte el dedicado al dios de la lluvia y la fertilidad, Tlátoc, venerado en toda Mesoamérica desde los tiempos más remotos. Además, los aztecas adoptaron el culto de Xipe-Totec, que literalmente significa “nuestro señor el desollado”, una divinidad originaria del Golfo de México y la costa del Pacífico y que se cubre con la piel de los sacrificados. Otros seres divinos representados a menudo en el mundo azteca eran Tezcatlipoca, el hermano malvado de Quetzalcóatl de los toltecas, Coatlicue, diosa de la tierra y la fertilidad, Miclantecutli, dios de los muertos, y Mayahuel, patrona del maguey y el pulque, la bebida alcohólica obtenida de esa planta.

|

| Vasija representando al dios de la lluvia Tlaloc. |

La religiosidad de los aztecas pronto asumió aspectos prepotentes y crueles en la confrontación con los pueblos sometidos, que fueron obligados por la fuerza a venerar a Huitzilopochtli y a ser víctimas de sacrificios humanos para complacerlo. Otro aspecto dramático vinculado al culto de Huitzilopochtli eran las llamadas “guerras floridas”, Xochiyayotl en lengua nahua. No se trataba de guerras emprendidas con fines de conquista, sino destinadas únicamente a proporcionar el mayor número posible de prisioneros que una vez sacrificados alimentarían al dios con su sangre.

.

|

| Moctezuma II y Hernán Cortés |

A partir del año 1500 aproximadamente, bajo el reinado de Moctezuma II, el imperio azteca alcanzó el apogeo de su expansión política y militar, truncada por la llegada de los españoles en 1519. El imperio de los mexicas, en la cumbre de su poder, se derrumbó bajo los golpes asestados por los conquistadores. Tras dos años de duros combates, Cortés, aliado con los tlaxcaltecas enemigos de los mexicas, sitió Tenochtitlán y gran parte de su población fue diezmada por la guerra y el hambre. Los habitantes supervivientes fueron convertidos a la religión católica y pasaron a ser súbditos de la corona española.. El imperio de los mexicas dejó de existir como tal. Moctezuma II murió a consecuencia de una pedrada recibida de sus propios súbditos que consideraron que su voluntad estaba sometida a Hernán Cortés y Tenochtitlán y todos los pueblos sometidos al imperio azteca entraron a formar parte de la Corona de España.

Mi agradecimiento a Luis Gamboa por su colaboración.

Fuentes principales

Grandes civilizaciones del Pasado: México Antiguo - Ed. Folio - 2005

Una visita al Templo Mayor de Tenochtitlan - Eduardo Matos Moctezuma,Arqueología Mexicana Edición Especial 56.

http://www.historiacultural.com/

http://universes-in-universe.org/

http://elmiradorimpaciente.blogspot.com

.jpg)